Para que serve a Ciência?

📧

- Universidade da Maia

Referência Gomes, J. F., (2022) Para que serve a Ciência?, Rev. Ciência Elem., V10(1):011

DOI http://doi.org/10.24927/rce2022.011

Palavras-chave ciência

Resumo

Há mais de dois anos que a pandemia COVID é o tema diário das conversas e das notícias nos média e estas notícias vêm sempre acompanhadas de referências a “resultados científicos” e a “previsões científicas”. Infelizmente, não raro, estes resultados mudam no dia seguinte e as previsões são infirmadas pouco depois. A noção comum de Ciência é de algo mais sólido e perene, pelo que esta experiência pode desacreditar a Ciência na opinião pública. Afinal estaremos mesmo a falar de Ciência e que poderemos esperar dos cientistas para resolver (ou atenuar) as aflições humanas?

As notícias da nova infeção viral começaram a chegar em janeiro de 2020 de uma remota cidade chinesa que ninguém conhecia e a nossa autoconfiança europeia relegou a coisa para a galeria das curiosidades que alimentam os talk shows diários pretensamente noticiosos. Em poucos dias, a coisa começou a ser comparada com a “Gripe das Aves”, um vírus H5N1 também originado na Ásia que, em 2005, provocou grande rebuliço entre nós com o Diretor Geral de Saúde de então a causar um grande susto que não chegou a materializar-se. Este novo vírus seria semelhante ao que provocou a pandemia de 2018, no fim da Primeira Guerra, estimando-se que esta terá causado mais mortes do que a própria guerra. Em 8 de agosto de 2005, o jornal Público anunciava que os Estados Unidos teriam já uma vacina experimental para esta estirpe H1N1 que levara ao sacrifício de milhões de aves e à morte de pelo menos 57 humanos. Depois do anúncio de grandes planos de proteção sanitária, o susto dissipou-se sem que todo o trabalho preparatório chegasse a ser testado. Estaríamos agora perante outro evento similar que não penetraria as fronteiras da civilizada Europa, apesar dos receios de todos os especialistas?

Agora, o novo vírus tinha sido rapidamente identificado na China, sendo de outra classe viral, uma nomenclatura que não dizia nada aos não especialistas. Rapidamente começou a nossa formação acelerada em virologia, todos se familiarizando com coronavírus e conhecendo intimamente o novo SARS-CoV-2. Este nome foi adotado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para fugir à menção da sua origem geográfica, o que seria xenófobo segundo alguns e que certamente não seria permitido pela China a uma organização intergovernamental como a OMS. A designação COVID-19 foi adotada pela OMS, significando coronavirus disease 2019 provocado pelo vírus SARS- CoV-2, o acrónimo de severe acute respiratory syndrome coronavírus 2.

Infelizmente, a infeção chegou muito rapidamente à Europa com um primeiro pico de mortes COVID-19 confirmadas a registar-se durante o mês de março de 2020, primeiro em Itália e depois, muito rapidamente, em Espanha, Reino Unido e França, chegando a 13 a 18 mortos por dia e por milhão de habitantes. Criou-se uma situação de escândalo por a Europa se tornar rapidamente no continente mais duramente atingido e não haver ideia clara da resposta mais eficaz. Se a China, tinha fechado cidades inteiras com milhões de habitantes, tais soluções pareciam impensáveis na Europa, mas foram rapidamente seguidas, ainda que em formato mais atenuado. Ouviu-se o conselho dos peritos que ainda nos recordavam a história da pandemia de 1918. À falta de respostas farmacológicas, a única estratégia eficaz para evitar o contágio era impedir a proximidade entre infetados e a população em geral, uma prática seguida desde a antiguidade. Como os infetados podem ser assintomáticos, a única solução é isolar toda a população em grupos familiares. Mas, parar toda a atividade humana e, portanto, a economia seria fatal para toda a população, pelo que se procuraram excecionar destes isolamentos as pessoas com atividades consideradas essenciais para manter a saúde e a alimentação. Os impactos económicos destas decisões começaram a fazer-se sentir rapidamente, mas a sua avaliação final terá de ser feita mais tarde.

“Serão seguidas as indicações da Ciência”

Recordemos a sucessão rápida de eventos que levaram ao primeiro encerramento das escolas portuguesas. No dia 10 de março de 2020, o Primeiro-Ministro declara que seguirá a posição do Conselho Nacional de Saúde Pública quanto ao eventual encerramento das escolas. No dia seguinte este Conselho emite a recomendação de não encerramento das Escolas, invocando que os prejuízos educativos excedem as vantagens sanitárias, enquanto a OMS declarava a Pandemia COVID-19 e os diretores das escolas defendiam que o “alarme social” justificava o encerramento. Poucas horas depois o Governo anuncia o encerramento de todas as escolas com efeitos no dia útil seguinte, ordem que foi seguida com aplauso generalizado: A vida vale mais do que a economia, dizia-se!

Recordemos que Portugal manteve a maioria das escolas encerradas até ao fim do ano escolar, sendo dos países em que este período de interrupção letiva foi mais longo. Em substituição das aulas presenciais foi rapidamente montado um sistema de ensino em casa, incluindo algumas aulas num canal de televisão. Esta transição foi muito aplaudida ao longo de meses. O jornal Expresso de 18 de abril de 20201 ainda canalizava a opinião do Presidente do Conselho de Escolas de que deveriam ser os alunos com exames do secundário a ter a primeira prioridade no (eventual) regresso às salas de aula, mas que “a atividade escolar presencial deve iniciar-se, ainda que gradualmente, no momento em que for seguro”. Posto nestes termos, teríamos de manter a escola fechada por muito tempo pelo risco de contágio COVID e também por muitas outras endemias. Este entusiasmo com o sucesso do ensino à distância esmoreceu rapidamente, todos reconhecendo depois o grande prejuízo que estava a ser causado às crianças e aos escolares.

O erro inicial foi o de tentar delegar na Ciência uma decisão que seria sempre política porque, para além do interesse sanitário estrito e imediato, havia outros interesses em jogo. O encerramento compulsivo de uma atividade afeta muitas outras atividades e tem consequências no bem-estar e até na sobrevivência de muitas pessoas não diretamente relacionadas com essa atividade. É na política que são ponderados os diversos interesses em presença e que, na dialética das posições divergentes por diferente avaliação desses interesses, o poder democrático tem a obrigação de decidir e de assumir a responsabilidade pelas consequências da decisão.

A partir desse dia, sempre foi declarado que as decisões (políticas) eram baseadas na melhor “evidência” científica, mas nunca foi estabelecido um processo formal de relacionamento entre os decisores políticos e os peritos ou a comunidade científica em geral. Enquanto isso, cresceu o número de “especialistas” em virologia e em epidemiologia em resposta ao interesse do público e às solicitações dos meios de comunicação social. As decisões de natureza técnica sanitária foram supostamente tomadas pela Direção Geral de Saúde apoiada nos seus órgãos de aconselhamento técnico, mas em Portugal os diretores gerais têm muito pouca autonomia em relação ao poder político de turno. Esta realidade bem percebida em todas as áreas, da saúde ao ambiente, da educação à administração interna, fragiliza a credibilidade do decisor e enfraquece a qualidade da decisão. Infelizmente, a capacidade técnica dos diferentes ministérios setoriais tem sido muito enfraquecida, não pela falta de pessoal qualificado — que também é real — mas pela excessiva partidarização de muitos serviços, desde os serviços da Junta de Freguesia à direção geral. Daqui resulta que as grandes decisões estratégicas são em geral mal estudadas nas suas consequências a médio e longo prazo e que a comunidade científica, hoje bastante sólida e numerosa, não está habituada a ser ouvida de uma forma orgânica e sistemática. A cacofonia de posições dos cientistas que aparecem nas nossas televisões e nos nossos jornais prejudica a credibilidade da Ciência para o público em geral.

A evolução da pandemia

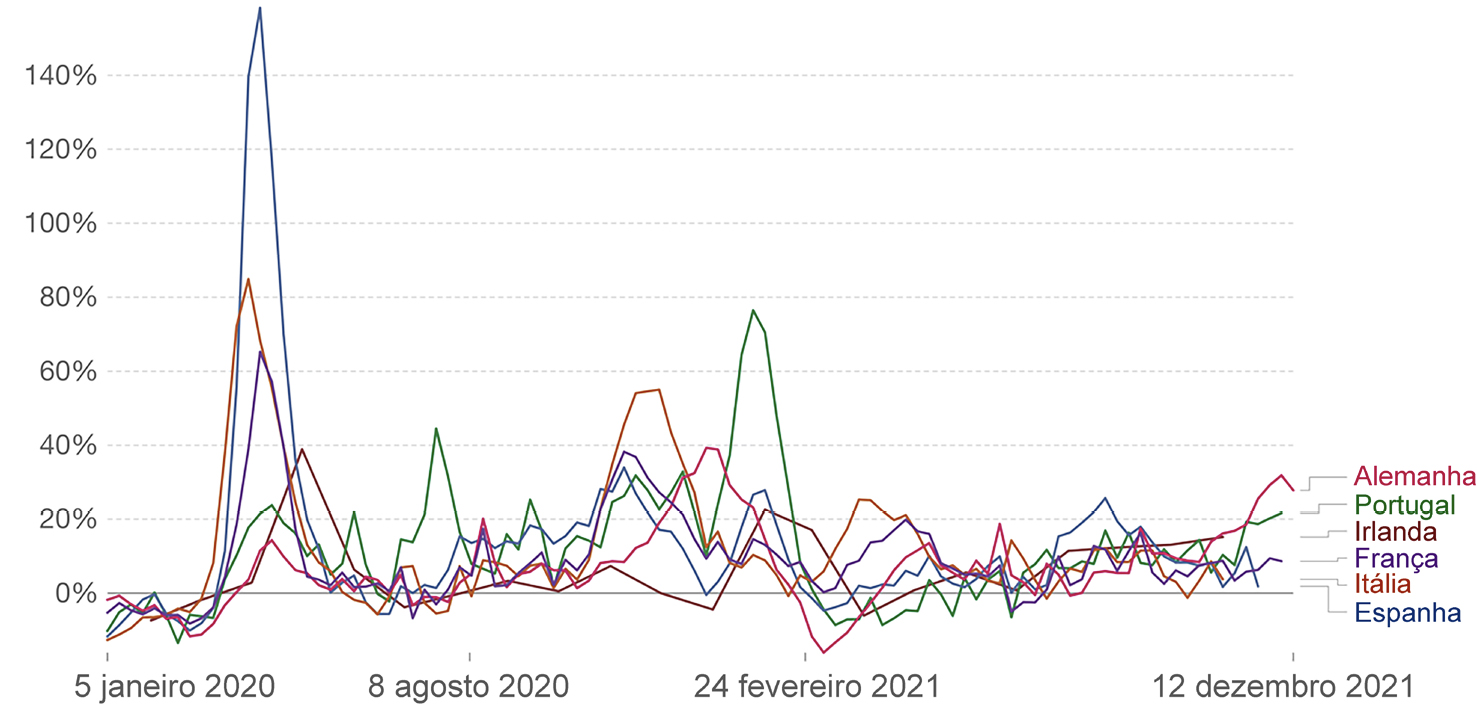

A evolução da pandemia em diferentes países é mais bem descrita pelo excesso de mortalidade que é registado2 porque a mortalidade diretamente atribuída à COVID-19 depende da confirmação laboratorial e não há normas seguidas internacionalmente (FIGURA 1).

A grande preocupação das autoridades de saúde e também dos responsáveis políticos é que se viesse a atingir uma situação em que os serviços de saúde, especialmente os hospitais e os seus cuidados intensivos, não fossem capazes de responder às solicitações da população, para esta e para outras doenças. Foi isso que aconteceu logo em março-abril de 2020 em países europeus como a Itália, a Espanha, a França e o Reino Unido. Esta onda inicial só pôde ser suprimida pelo confinamento quase geral da população. Portugal fez o seu confinamento a tempo de evitar esta primeira onda, mas veio a sofrer uma dolorosa segunda onda em julho. Ainda muito mais grave foi a onda que emergiu em janeiro de 2021 em que, pela segunda vez ultrapassámos em excesso de mortalidade todos os países de comparação. Nestas situações extremas, a capacidade de internamento é excedida, o que força os serviços hospitalares a negar a admissão a doentes COVID e não-COVID que, em condições normais, poderiam ser tratados e salvos.

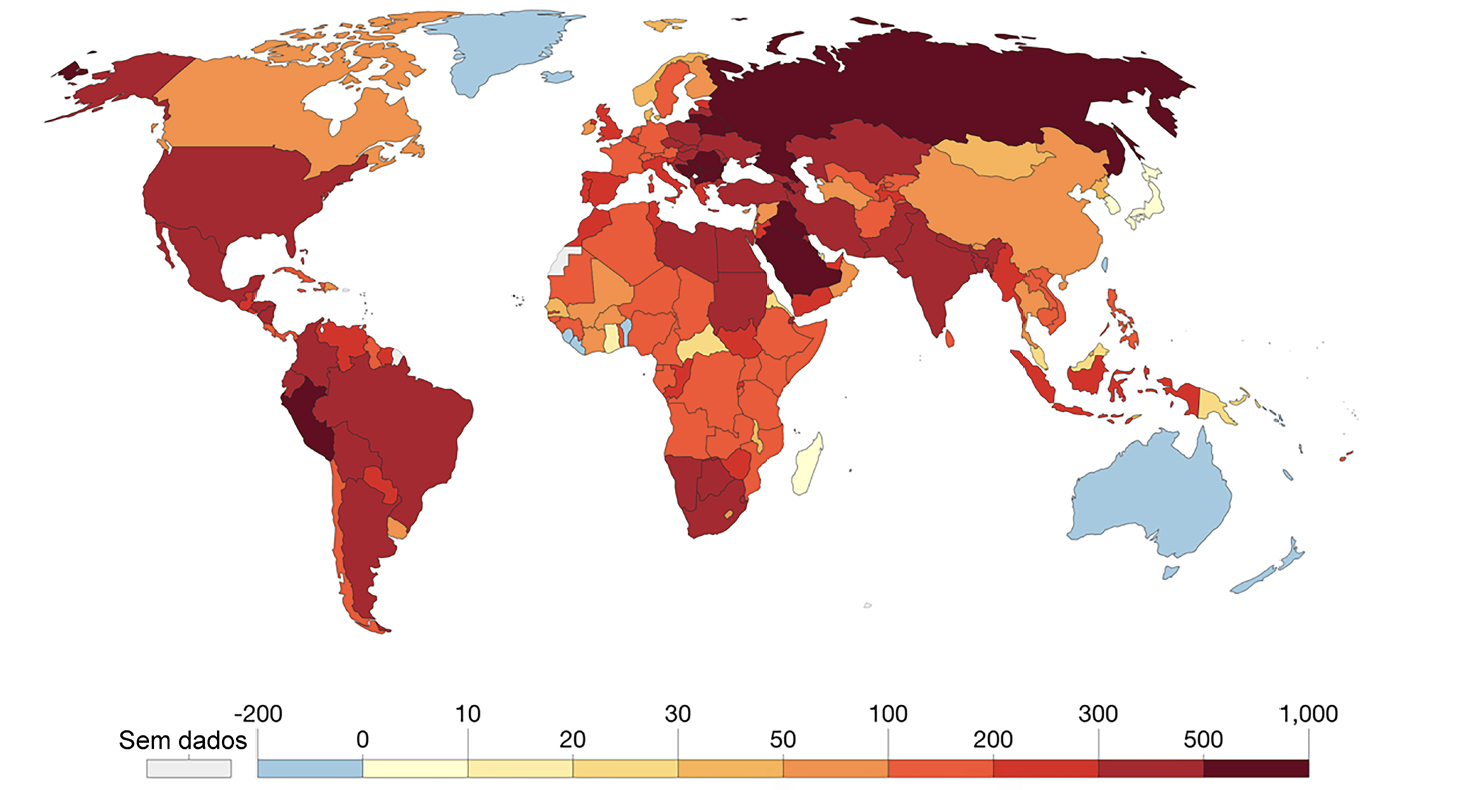

O mapa seguinte mostra o excesso de mortalidade agregado ao longo do período de pandemia3, até ao dia 2 de janeiro de 2022.

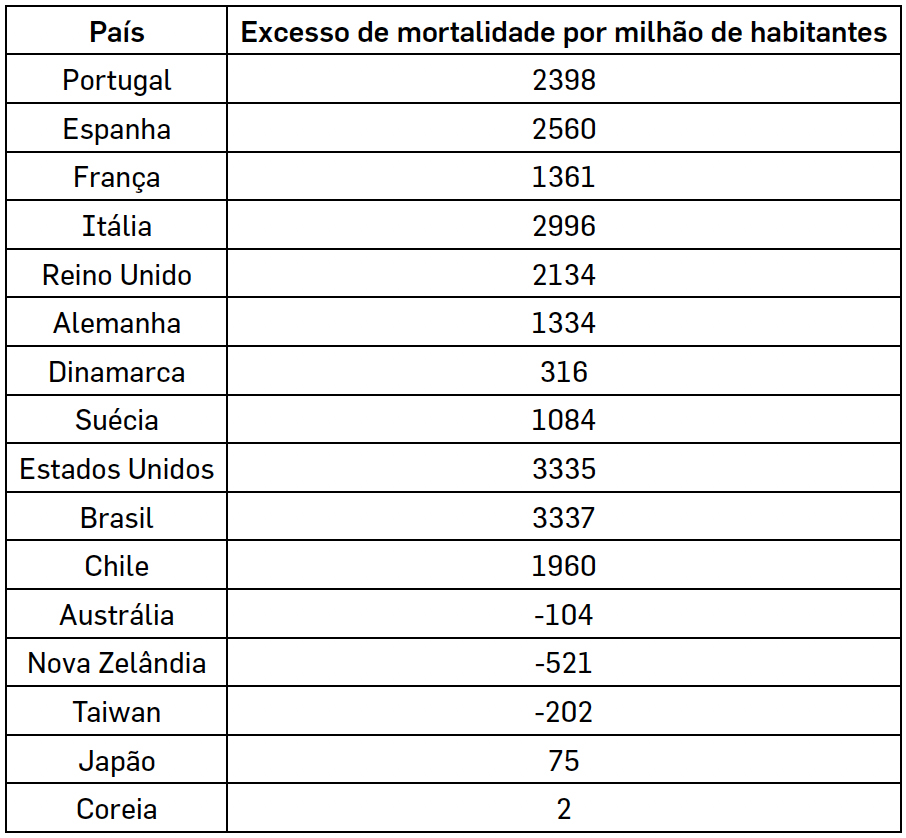

Registe-se a enorme variação desta estimativa do número total de fatalidades ao longo de dois anos de pandemia, mesmo em países onde podemos ter alguma confiança nas estatísticas.

Note-se a grande variação entre países (e a enorme diferença entre a realidade e a impressão que pode ter sido criada pelos meios de comunicação, especialmente as televisões). Vários países asiáticos tiveram incidências muito baixas e até negativas, o que pode ser devido às medidas não farmacológicas que também terão evitado a propagação de outras doenças contagiosas durante este período. Na Europa, a Islândia distingue-se pelo impacto ligeiramente negativo e os países nórdicos por terem impactos baixos. Destes, a Suécia tem um valor um pouco mais alto. Note-se que este país foi muito criticado por ter mantido uma política de restrições muito brandas, próxima da busca da imunidade de grupo (que se mostrou uma quimera).

A Ciência na pandemia

Nunca como nestes anos de pandemia tivemos tantos cientistas presentes no espaço público e nunca tivemos tantas notícias das últimas “descobertas científicas”. E, no entanto, nunca tinham aparecido em público tantas posições “científicas” contraditórias sugerindo que o resultado científico é matéria de opinião ou que pode ser fundamentado num qualquer “estudo”, sem se apurar se este já foi filtrado pela leitura de pares e se pôde ser reproduzido por outros. A realidade agrava-se pelo uso do anglicismo “evidência científica” no lugar do termo português “prova científica”. Uma prova exige contraprova e os praticantes da Ciência estão habituados a testar hipóteses alternativas antes de darem como provada determinada hipótese e a fugir da aparente “evidência” de uma hipótese que demasiadas vezes acaba por ser descartada. A mente humana é demasiado falível para que uma aparente “evidência” seja tomada como definitiva. Em Ciência, evitam-se as “evidências”. Em alternativa, formulam-se hipóteses que se procuram demonstrar e depois testar a sua falsidade pela verificação de que hipóteses alternativas não se confirmam. E temos de compreender que este processo nunca termina e que qualquer “verdade científica” está sempre aberta à demonstração de que é falsa por ser encontrado um contraexemplo. A história da Ciência é rica em “verdades científicas” que foram abandonadas. A comunidade científica é suficientemente séria e cuidadosa na busca de contraprovas para que uma “verdade científica” aceite como tal em determinada época só muito raramente venha mais tarde a ser abandonada por não estar correta ou por ser incompleta. Mais comum é que venha a ser mostrado que o seu domínio de aplicação é limitado e que outro enunciado mais geral tem um domínio de aplicação mais amplo.

Um exemplo bem conhecido e em geral compreendido pode ser encontrado na mecânica, na lei do movimento dos corpos. É da nossa experiência diária que uma pedra cai mais rapidamente que uma pena ou uma folha de papel. É por isso natural pensar que um objeto mais pesado cai mais rapidamente, uma ideia tomada por Aristóteles e só contestada em finais do século XVI pelas experiências de Galileu e, especialmente, pelo seu estudo da queda num plano inclinado que torna o movimento de queda mais lento e por isso mais fácil de observar e medir. Galileu estabeleceu que a aceleração da gravidade é a mesma para todos os objetos e postulou que a resistência do ar seria responsável pela diferente velocidade observada na queda de objetos com densidade diferente. Esta hipótese só veio a ser confirmada no século XVIII com a observação do movimento em espaços com um vazio parcial. Newton publicou o seu tratado de mecânica, Principia4, em 1687, e fixou em linguagem matemática a lei do movimento que se manteria como “verdade científica definitiva” até à proposta da Relatividade Restrita por Einstein em 1905. Sabemos hoje que a Lei de Newton não é “verdadeira”, mas é uma boa aproximação, de facto muitíssimo rigorosa, para todas as aplicações correntes de movimento dos corpos à nossa escala na Terra e ao movimento dos corpos celestes. Só em condições fora da nossa experiência de observação direta é que as limitações da Lei de Newton são relevantes. Como neste exemplo, a evolução do conhecimento científico faz-se pelo progressivo aperfeiçoamento da descrição dos fenómenos naturais que os modelos (em geral) matemáticos permitem. E um novo passo alarga o domínio de aplicação do modelo sem renegar o modelo anterior no domínio de aplicação mais restrito onde fora testado.

Desde meados do século XVII que o progresso científico se faz com a apresentação de novos resultados à crítica dos pares, de toda a comunidade interessada no estudo desses fenómenos. Inicialmente, essa apresentação fazia-se nas academias que tinham surgido em toda a Europa (em alternativa às universidades que se interessavam pouco pelas novas Ciências experimentais) e competia aos membros de uma academia selecionar as propostas que mereciam ser apresentadas ou publicadas. Este modelo organizacional foi depois replicado com novas revistas em que um corpo editorial de personalidades respeitadas na área desempenha o papel dos antigos académicos na revisão crítica dos artigos submetidos.

Os cientistas que temos visto desfilar durante a pandemia, mesmo aqueles que lêem e publicam artigos com revisão por pares, trazem-nos outro tipo de construção de conhecimento em que os modelos simplificados da Física são de aplicação muito difícil. Os resultados que nos apresentam são obtidos por recolha de observações diretas e generalizados por métodos estatísticos. Esta linha de análise foi seguida pelas Ciências naturais ao longo dos últimos séculos, mas é mais frágil porque, para além das dificuldades comuns a todas as observações, tem ainda muitos problemas de robustez estatística e de inferência causal decorrente da observação de simples correlações. Estes métodos são legítimos, mas só são conclusivos depois de uma muito cuidada exposição à crítica dos pares e às suas tentativas de reprodução dos resultados e verificação da dificuldade de encontrar os seus eventuais erros. Nada disto se pode fazer ao ritmo da circulação das notícias nos dias de hoje e por isso temos relatos de resultados não certificados e de publicações ainda não submetidas à avaliação dos pares. Compreende-se a urgência de chegar a conclusões e a pressão para queimar etapas, mas esta exposição do processo científico em tempo real (e agravado pela pressão mediática e pelos entusiasmos de autopromoção e de potenciais vantagens financeiras) não dá uma boa imagem da Ciência e pode contribuir para a sua descredibilização. O ritmo de construção do conhecimento científico é mais lento para ser mais seguro.

Até aqui discutimos o apoio da Ciência à gestão da sociedade face à pandemia COVID- 19. Mais do que instruções sobre o seu comportamento, a população esperaria um tratamento eficaz que a livrasse desta ameaça. De facto, os europeus habituaram-se ao sucesso da Medicina face a quase todas as causas de mortalidade e, especialmente, à irradicação, pelo menos na Europa, de doenças endémicas que num passado ainda recente afetavam quase toda a população. As universidades e os centros de investigação estatais e privados lançaram-se ao estudo desta nova ameaça, mas todos sabiam que um novo medicamento, depois de inventado, demora mais de 10 anos a chegar ao público; e sabiam que o tempo de verificação da eficácia e da segurança de uma vacina é ainda mais longo porque esta vai ser administrada potencialmente a toda a população, incluindo pessoas saudáveis, enquanto um medicamento se destina apenas aos doentes e os seus riscos são avaliados face à alternativa do livre curso da doença. Mesmo esperando autorizações de emergência, poucos arriscariam a previsão de que teríamos uma vacina em meses e não em anos, em vários anos. Foi por isso uma agradável surpresa quando menos de seis meses depois de identificado o vírus já se falava na existência de uma vacina e esta começou a ser administrada antes do ano. Não havia apenas uma vacina, mas foram sendo produzidas várias, com diferentes mecanismos de ação e com testes de segurança também diferentes. E os países começaram a oferecer as novas vacinas às suas populações por parecer óbvio que o considerável risco imediato da pandemia seria superior aos riscos ainda mal avaliados que a vacina poderia ter a médio e longo prazo. Nos países com democracias mais bem estabelecidas na Europa e na América do Norte, a oposição às vacinas atingiu cotas da população diversas, por vezes chegando a perto de metade da população, mas quase sempre com argumentos algo irracionais. Os perigos da infeção eram muito visíveis, reais e razoavelmente bem avaliados, especialmente para os mais velhos. Os riscos das vacinas eram muito difusos e, necessariamente, muito especulativos por não ter decorrido um tempo suficiente para se observarem possíveis sequelas. Por estas razões os movimentos de oposição à vacina centraram-se muito em grupos que já se opunham a outras vacinas, apesar de essas estarem bem testadas e terem a segurança a médio e longo prazo bastante bem demonstrada.

Tivemos de esperar perto de um ano mais para que houvesse notícia dos primeiros medicamentos dirigidos expressamente ao tratamento da COVID-19, ainda com a sua utilização de emergência sob supervisão médica. Isto ocorreu depois de não se ter encontrado nenhum medicamento já autorizado para outras doenças e, portanto, razoavelmente seguro, que fosse eficaz. Este tem sido um procedimento usado pelas farmacêuticas para evitar o enorme risco financeiro de descobrir (ou inventar por síntese), testar e lançar no mercado uma substância medicamentosa nova e há muitos exemplos em que um dado medicamento pôde começar a ser usado com sucesso para uma doença diferente daquela para tinha sido inicialmente pensado e usado. Quando menciono este esforço, não me refiro às propostas que deram grandes caixas em jornais e em telejornais sem qualquer base de testes controlados. As vacinas encontradas não tiveram o efeito imediato de afastar a pandemia como muitos esperavam inicialmente, mas tiveram um efeito muito importante na grande redução do número de infetados com doença grave.

No desenvolvimento e na aplicação das vacinas em todo o mundo, assistimos ao processo científico e tecnológico em tempo real. Vimos como a grande euforia de uns contrastava com o sentimento de enorme risco de outros e como os testes prévios e o acompanhamento farmacológico posterior levaram ao sucesso. Temos, contudo, de ter consCiência dos riscos consideráveis5 que estamos ainda a correr neste processo, em que etapas consideradas cruciais no percurso normal de uma nova vacina foram comprimidas e até suprimidas. Não podemos estar absolutamente seguros da segurança das vacinas, mas os riscos imediatos para cada indivíduo e para a sociedade são de tal monta que dificilmente se pode defender outra opção.

A alternativa à cadeia de medidas não farmacológicas aplicadas em (quase) todos os países seria deixar que a pandemia seguisse o seu curso natural até que se extinguisse pela eventual autoimunização da maioria da população. Para uma doença altamente contagiosa e de baixa morbilidade, seria a melhor opção como acontece com a gripe sazonal e outras viroses endémicas. Esta opção foi considerada no início quando não se conhecia bem a morbilidade da nova doença nem as suas eventuais sequelas, o chamado COVID longo, e novamente com a variante Ómicron que parece ter menos morbilidade que as variantes anteriores.

Podemos resumir a variedade das respostas à pandemia em três vias, (i) a livre progressão por incapacidade de resposta ou com o objetivo de chegar à imunidade geral da população, (ii) as medidas não farmacológicas de afastamento social e de confinamento para atenuar a progressão da epidemia de modo que nunca seja ultrapassada a capacidade de resposta hospitalar e (iii) a supressão da propagação do vírus pelo isolamento de todos os casos que sejam identificados e das suas vizinhanças. A grande maioria dos países seguiu a via (ii) subindo e baixando o nível das medidas não farmacológicas à medida que as consequências em ocupação de camas hospitalares e de mortes eram conhecidas. O resultado foi uma sucessão de ondas epidémicas com dolorosos momentos de incapacidade de resposta hospitalar e abandono de doentes. A alternativa (i) foi rapidamente descartada quando se compreendeu que a doença era demasiado letal. A via (iii) foi seguida em vários países asiáticos, dos quais o mais extremo será a China que apesar da enorme dimensão e da exposição por fronteiras terrestres, aéreas e marítimas, tem conseguido controlar os danos. Mas isto só é possível com medidas extremas como a imposição de uma segunda semana de confinamento6 de 13 milhões de pessoas porque foram identificados 2 casos assintomáticos em três dias. Acresce que os países que optaram pela supressão da epidemia têm agora uma população não imunizada, enquanto outros países esperam ter a população bastante imunizada, apesar do preço alto em termos de vidas e da economia. A supressão seria um sucesso final se o vírus fosse extinto a nível mundial, mas isso não parece viável.

A Ciência pós COVID

Que lições podemos aprender com esta experiência? Estamos a falar de lições científicas, que serão sempre provisórias, mas mais de 300 anos de crescimento da Ciência moderna (e da tecnologia dela decorrente) demonstram que não podemos prescindir dela!

Compreender que a ciência é a forma mais eficaz de ganharmos compreensão da natureza de que também somos parte. Que o conhecimento científico é sempre frágil, mas que as regras procedimentais que foram sendo estabelecidas se mostram muito eficazes. Que o tempo do processo científico não é o tempo dos média nem das redes sociais. Que toda a proposta de avanço carece de verificação e de certificação da inexistência (sempre aparente e nunca totalmente segura) de falhas.

Compreender que a ciência não pode substituir a política no processo de decisão e de aplicação das opções que melhor pareça servirem o bem comum. Mas que a política não deve tomar decisões que não sejam informadas pelo conhecimento científico na avaliação das opções alternativas e na estimativa dos riscos futuros. Para que este processo seja eficaz, é necessário dispor de uma estrutura de aconselhamento profissional em que cientistas se organizem para consensualizar as melhores soluções, mesmo conscientes de que as suas propostas poderão não ser adotadas pelo decisor político. E este processo falha quando improvisado por recorrer a pessoas que podem não ser os melhores conselheiros científicos respeitados pela comunidade e levar a uma frustrante confusão da opinião pública ou, mais simplesmente, porque o grupo de conselheiros não sabe organizar o seu processo de decisão num ambiente de grande incerteza e os políticos não sabem como respeitar e valorizar as recomendações, mesmo quando não as sigam. A tradição de aconselhamento científico é muito frágil na maioria dos países do continente europeu, o que é ainda mais grave quando a própria administração pública é pobre na análise prospetiva dos problemas e prefere responder à pressão da decisão política imediata.

A prática da ciência exige um esforço muito significativo da parte do Estado e isto só é sustentável a longo prazo se a população compreender bem o retorno económico e social desse investimento. As decisões de financiamento cabem, naturalmente, aos decisores políticos, embora a gestão corrente desse financiamento tenha de ser feita por cientistas respeitados. Também aqui há um espaço de conflito sempre latente entre a vontade dos investigadores de cada disciplina seguirem as suas próprias motivações e a pressão política para que sejam privilegiadas áreas onde é esperado um maior retorno.

No período inicial da pandemia, houve muito voluntarismo da parte da nossa comunidade científica, mas notou-se a absoluta falta de coordenação interna e a fragilidade das suas ligações à indústria, o que criou algumas situações verdadeiramente embaraçosas. Fosse em materiais de proteção pessoal, fosse na produção de “ventiladores”, os resultados foram muito limitados, apesar de algum impacto mediático e do renovado apoio político. Já na produção de máscaras individuais, a reconversão de muitas unidades fabris de vestuário conseguiu oferecer respostas competitivas que progressivamente foram sendo afinadas e ajustadas às necessidades. As iniciativas de financiamento público de projetos de investigação dirigidos ao novo problema sanitário não poderão ainda ser definitivamente avaliadas, mas não são de prever resultados de utilidade imediata.

A fragilidade da indústria portuguesa fica demasiado evidente quando se nota que duas empresas espanholas produziram7, até fins de 2021, mais de 400 milhões de doses de vacinas COVID-19 para a Moderna e a AstraZeneca, duas empresas farmacêuticas pioneiras na produção de vacinas. Outras farmacêuticas galegas estão a produzir componentes de outras vacinas. E há uma empresa com uma vacina de investigação própria que está na fase II dos testes de eficácia e segurança (em humanos). A única proposta de raiz portuguesa que é conhecida está ainda em ensaios em animais8. Algumas lições deveriam ser tiradas desta experiência, quer quanto às políticas industriais quer quanto à estratégia de investigação.

Referências

- 1 Jornal Expresso. 2020.

- 2 https://ourworldindata.org/search?q=excess+mortality.

- 3 https://ourworldindata.org/grapher/excess-deaths-cumulative-per-100k-economist?region=Europe&country=OWID_ WRL~CHN~IND~USA~IDN~BRA.

- 4 NEWTON, I., Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica. 1687.

- 5 https://www.francesoir.fr/opinions-entretiens/jean-marc-sabatier-partie-3.

- 6 https://www.publico.pt/2022/01/04/mundo/noticia/china-confinamento-xian-levar-queixas-falta-alimentos-1990725.

- 7 https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/12/16/companias/1639680445_019307.html.

- 8 https://www.publico.pt/2020/09/23/ciencia/noticia/empresa-portuguesa-inicia-testes-vacina-covid19-ja-outubro-1932596.

Este artigo já foi visualizado 5758 vezes.