Pela geologia da Grã-Bretanha. De James Hutton às Seven Sisters

📧

- U. Coimbra, DCT e MARE

Referência Duarte, L. V., (2024) Pela geologia da Grã-Bretanha. De James Hutton às Seven Sisters, Rev. Ciência Elem., V12(3):031

DOI http://doi.org/10.24927/rce2024.031

Palavras-chave

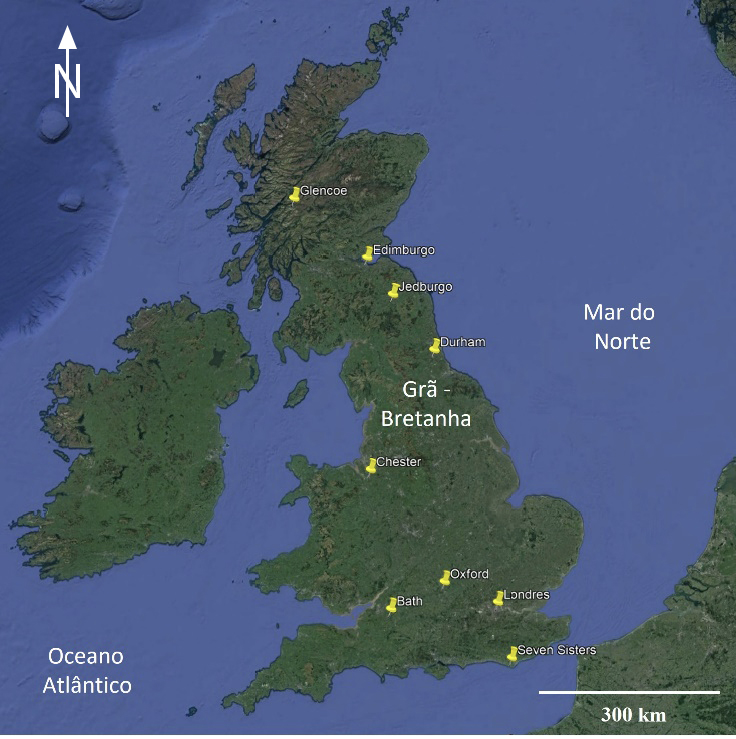

Desta vez vamos até terras de Sua Majestade. Viemos aqui várias vezes, mas o motivo deste texto nasceu da mais recente das incursões, que tem meses, e que pretendeu comparar os dois lados do Canal da Mancha. Isto, depois da visita de 2012, ao chalk de Étretat, do lado francês. Naquele tempo, que também nos levou à grande capital do Reino Unido, depois de atravessado o dito canal de modo terrestre1. O objetivo da presente escrita é o de realizar um périplo, de norte a sul, por aspetos da geologia da Grã-Bretanha, por meio da observação, em grande parte descomprometida, com exceção do seu início e do fim. Pois, começamos esta viagem na capital da Escócia, em Edimburgo, a cidade de James Hutton, considerado o pai da geologia moderna. Responsável pela formulação de um dos mais importantes princípios da geologia, o do Uniformitarismo, mais tarde desenvolvido por Charles Lyell, também ele escocês, na obra Principles of Geology. Na sequência dos trabalhos pioneiros de Hutton, passamos pelo pequeno povoado de Jedburgo, ainda na Escócia, para depois saltitarmos numa série de cidades inglesas, com demasiada história e arquitetura, desde Durham, Chester, Bath, Oxford e Londres, mas sempre com um olhar nas rochas e na geologia. O nosso roteiro termina em admirável beleza, com um dos lugares mais icónicos do chalk inglês, em Sussex: as inconfundíveis Seven Sisters (FIGURA 1).

Esta viagem teve início, verdadeiramente, nas Highlands, com direito às suas paisagens surpreendentes, mas feitas de geologia complexa, e entre a história dos MacDonald’s e dos Campbells, do massacre de Glencoe, e dos seus televisivos castelos. Não esquecendo o Lago do monstro Ness. Geologicamente falando, tudo muito metamórfico, magmático, e muito antigo. Nas imediações de Glencoe, as vistas são dominadas por rochas metassedimentares do final do Precâmbrico, com evidências de forte atividade vulcânica ocorrida durante o Silúrico terminal. O terceiro Período do Paleozoico, lá pelos 420 milhões de anos, o que deu na bonita imagem das Three Sisters, moldada pelas recentes glaciações quaternárias (FIGURA 2). Pela Escócia, as rochas são mesmo “velhinhas”, já que a idade mais antiga pode ir aos 3 mil milhões de anos, com o Lewisian Complex, que caracteriza a porção mais noroeste do país. Estamos a reportar-nos ao segundo Éon da Terra, o Arcaico. Onde dominam os gnaisses, e outras rochas que resultaram de intenso grau de metamorfismo2. Não chegámos às Hébridas, mas bastou andar pelas Terras Altas para, de um simples e rápido olhar, se perceber a dificuldade na leitura e mais ainda na interpretação do que as paisagens nos ofereciam. Também nunca nos sentimos assim tão perdidos.

Para minimizar o risco de alguma indefinição, e considerando que esta crónica será centrada na estratigrafia, sem nunca perder o lugar de referência, vamos à capital da Escócia. E está visto que a visita à cidade de Edimburgo é uma enorme surpresa. Entre as especificidades da sua arquitetura, com uma singularidade que a torna única, desponta a colina que alberga o seu principal ex-libris, o castelo. E o seu Castle Rock (FIGURA 3). Um rochedo que faz toda a diferença na paisagem. Umas rochas basálticas e alguns equivalentes mais intrusivos, com cerca de 340 milhões de anos, ou seja, datadas do Viseiano. O segundo Andar do Mississipiano, do Carbonífero inferior, quando grande parte daquela região era dominada por intensa atividade vulcânica3, 4.

Esta morfologia diferencia-se verticalmente pela erosão das rochas sedimentares circundantes (FIGURA 3), previamente ali depositadas, compostas por arenitos e rochas mais finas, apenas 10 milhões de anos mais antigas do que os basaltos. São da Formação Ballagan, datada do Tournaisiano, primeiro Andar do Carbonífero5. Todavia, do lado oriental do castelo, desenha-se na paisagem um declive mais suave, onde se define a incomparável Royal Mile, preenchida por uma intensa ocupação urbanística, que termina no atual parlamento escocês. Mesmo em frente a este, parece que entramos, assim de repente, num qualquer lugar recôndito e isolado do norte da Escócia. Natureza, pura e dura! Referimo-nos ao Arthur's Seat. Mais uma colina belíssima, esta sem a mínima ocupação humana, e convertida num parque da cidade, o Holyrood. Um lugar bastante selvagem, com uma constituição geológica que resulta de outro aparelho magmático, com características litológicas e idade muito semelhantes às do vizinho Castle Rock6. Aqui, sobressai uma soleira de dolerito, de encher o olho, um tipo de rocha subvulcânica, conhecida como Salysbury Craigs (FIGURA 4). Resumindo, mais um lugar sublime, capaz de suscitar a maior das curiosidades ao mais comum do cidadão, o que terá mesmo acontecido com James Hutton, no seu processo de autoaprendizagem. Com uma geologia destas… A somar a todas estas individualidades geomorfológicas, o facto do contacto entre as duas referidas colinas ter sido moldado pela ação de um glaciar, de idade muito recente, dado o período bem frio que caracterizou grande parte do Plistocénico4. Não podemos ignorar o facto de Edimburgo, bem como as Terras Altas da Escócia, atrás visitadas em Glencoe, se encontrarem acima dos 55° de latitude norte. Significa que estiveram completamente cobertas de gelo durante as últimas glaciações quaternárias.

Entretanto, dirigimo-nos para sul, em direção à fronteira com a Inglaterra. Os solos esverdeados dominam a superfície terrestre em todas as direções, tal como os rebanhos de ovelhas que deles dependem. Aqui e ali, aliás, de modo muito contido, afloram umas rochas silicilásticas de cor vermelha. Trata-se da unidade Old Red Sandstone, de origem dominantemente continental, nos seus múltiplos subambientes. Datada fundamentalmente do Devónico, abrange ainda pequenas porções dos períodos enquadrantes (tanto do final do Silúrico, como do início do Carbonífero)7. Ou seja, abrange logo três períodos do Paleozoico. Pela sua representatividade cronostratigráfica e paleogeográfica, uma unidade geológica, litostratigráfica, que é um clássico da estratigrafia do peri-Atlântico Norte, cujos primeiros estudos remontam, necessariamente, a James Hutton.

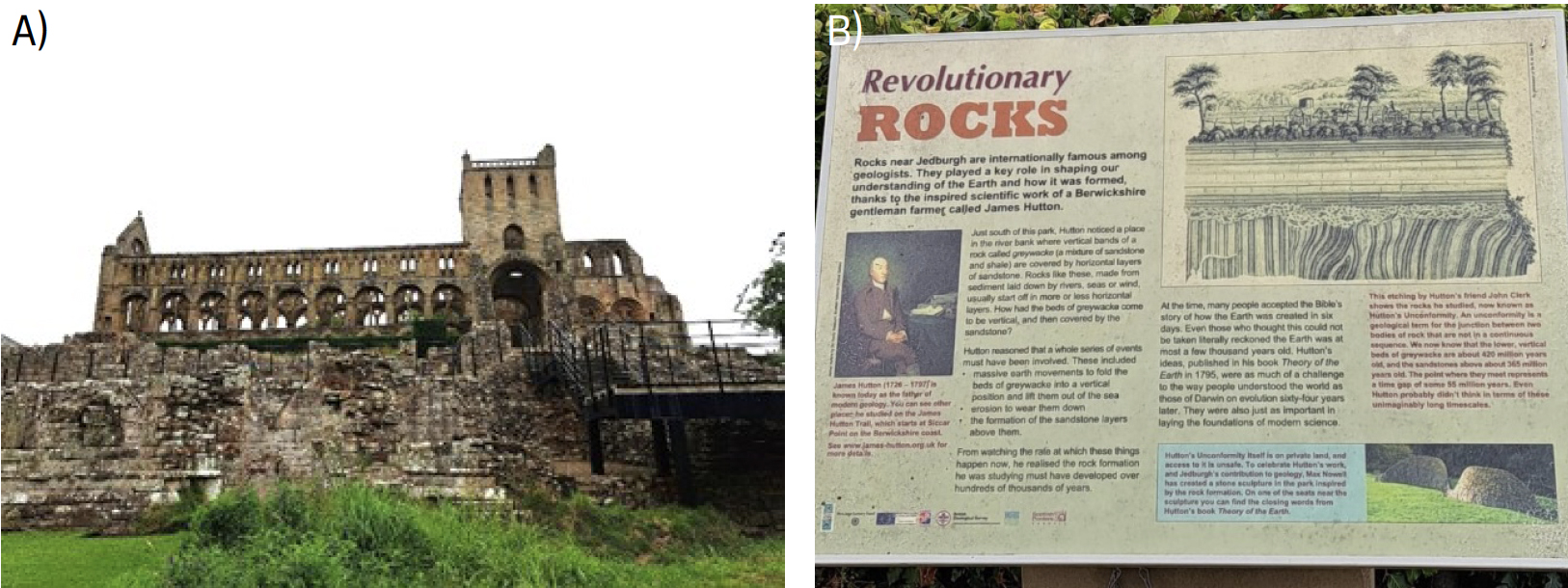

Os mesmos arenitos que compõem, ao que se sabe, a primeira discordância angular, assim reconhecida, na história da geologia. Exatamente em Jedburgo, o próximo ponto de observação, junto ao rio Jed, que lhe dá nome, um ano antes da publicitação do mais icónico contacto estratigráfico de Siccar Point. Não passámos por este último local, junto à costa, mas visitámos Jedburgo, na esperança de encontrar a primeira discordância de Hutton. A cobertura vegetal mal deu para ver, ao longe, a cor e os arenitos da Old Red Sandstone, apenas possível numa das margens do Jed (FIGURA 5).

O mesmo não se pode afirmar da unidade subjacente, do Silúrico, que cada vez mais permanece incógnita. Mas, nas imediações da Abadia augustiniana, talvez o maior ex-libris do burgo (FIGURA 6A)), um dos painéis de divulgação existentes confere as explicações geológicas necessárias, conhecidas nos compêndios de estratigrafia e da história da geologia, valorizando o imenso papel do agricultor e geólogo escocês (FIGURA 6B)). Podemos acrescentar que, na referida Abadia, foi possível confirmar as litologias das unidades paleozoicas, que mal se observam na paisagem.

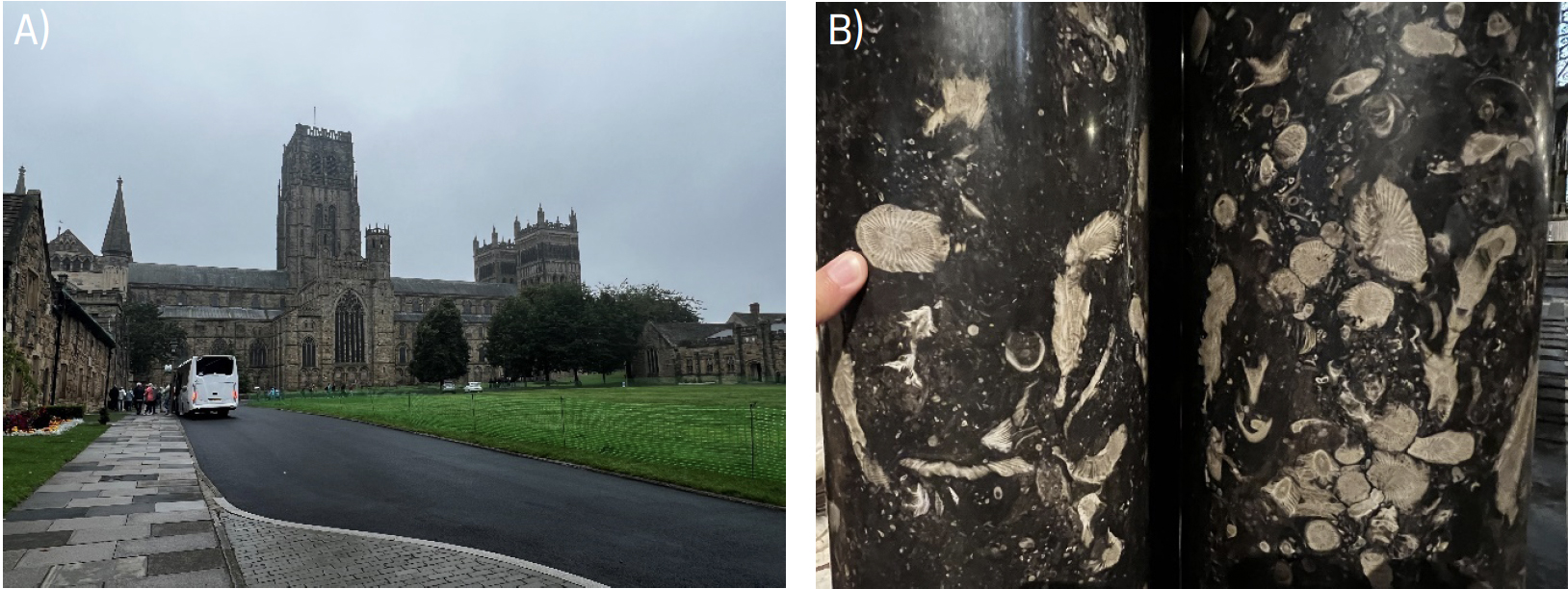

Depois de vencida a fronteira com a Inglaterra, e onde estava, para não haver esquecimentos, um entradote vestido com o seu kilt e com a sua gaita de foles, entramos em Northumberland, para rapidamente chegarmos a Durham. A primeira de quatro cidades, excluindo Londres, em que nos vamos centrar no património construído e, com isso, chegar à geologia da região e da sua estratigrafia. Durham é conhecida pela sua catedral do século XI-XII, de vários nomes e, internacionalmente, pela sua conceituada Universidade. Geologicamente, não saímos do Paleozoico. Estamos numa região mineira, carbonífera, com rochas carbonosas, e também carbonatadas, quase do mesmo Carbonífero dos vulcões de Edimburgo8. A importância de Durham advém mesmo da exploração de carvão, em particular nos auspícios da Revolução Industrial. Naquele tempo, Durham terá sido mesmo a líder carbonífera de toda a Inglaterra. Em termos geológicos e de exploração mineira, a fazer lembrar a região de Oviedo, em Espanha, visitada e apresentada há uns tempos atrás9. Todavia, mais uma vez, devido à morfologia e à vegetação, a geologia mal se vê à superfície. Algo compensado pela magnífica catedral da cidade (FIGURA 7A)), também reconhecida pelas várias filmagens da série Harry Potter, desde a Pedra Filosofal à Câmara dos Segredos. Muito para além dos aspetos cénicos, por aqui temos a garantia de boas aprendizagens. Desde logo na pedra do “esqueleto” do monumento, composto de arenitos do Carbonífero, com estruturas sedimentares entrecruzadas. Como era expetável, aqui não há lugar a carvão. Mas o melhor está no interior da catedral. Sendo muitos os motivos, de pedra selecionada no sítio certo, escolhemos apenas um. Basta centrar-nos numas colunas de cor negra, entre a torre central, o elemento que mais sobressai do exterior, e o coro. Com uma tonalidade dessas poderíamos pensar em dois ou três tipos de rocha… obviamente, sem incluir os carvões. No primeiro olhar, percebemos que a rocha continha uns fósseis de corais solitários, que ultrapassavam, de longe, o atrativo (FIGURA 7B)). Não enganavam. A literatura especializada confirma-nos a primeira observação. Será, então, um calcário coralífero negro, pertencente à Frosterley Marble, unidade, uma vez mais datada do Mississipiano, mas agora da sua parte superior. A designação da localidade, mostra que a rocha veio das proximidades de Durham. Apesar do termo mármore, a rocha é mesmo sedimentar, com os fósseis a denunciarem uma génese em ambiente marinho raso10.

Descemos um pouco na latitude, mas em direção à outra margem da grande Ilha. O destino é Chester, capital do condado de Cheshire, mesmo às portas do País de Gales. Também não muito longe da cidade dos Beatles, que ostenta, por curiosidade, a maior das catedrais da Grã-Bretanha. Cheshire é também nome de um gato em Alice no País das Maravilhas e de uma bacia sedimentar, com história de acumulação entre o Paleozoico superior e o Mesozoico11. Mas centremo-nos em Chester e, mantendo o livro dos recordes, a urbe mostra a muralha mais bem preservada em ambiente citadino do Reino, de origem romana (FIGURA 8), contornando toda uma arquitetura medieval, onde se destacam as suas casas de madeira. Mais comedida, a catedral gótica também é digna de registo, num conjunto dominado pelo vermelho (FIGURA 9A)). Que se alicerça no tipo de pedra utilizada na construção de grande parte da cidade mais antiga (FIGURA 9 B)).

Umas rochas siliciclásticas, arenosas, de cimento ferruginoso, e com imensas estruturas sedimentares, não muito diferentes das aflorantes nas margens do rio Jed, na Escócia. Mas, desta vez, correspondem a uma unidade temporalmente mais recente e conhecida historicamente na estratigrafia escocesa e inglesa como New Red Sandstone. Neste caso, as rochas são datadas do Triásico, mais concretamente da sua porção intermédia, que nesta bacia se inserem no Sherwood Sandstone Group12. Litologias muito semelhantes, na fácies e na idade, um pouco mais antigas, às que temos em Silves, Coimbra, no Alto Atlas13 e na Nova Escócia14. E, por curiosidade, às que dominam na construção da catedral de Liverpool acima citada. Mas, estas últimas, de um Triásico ligeiramente mais antigo, a roçar a fronteira com o Pérmico. O último Período da Era Paleozoica. Tudo muito arenoso e vermelho pelos lados contíguos ao Atlântico Norte.

Continuamos para sul, marginando a parte oriental do País de Gales, e a ideia é passar por Bath. Mantemos o interesse pelos romanos, já que aqui existe uma das termas romanas mais bem preservadas a nível mundial. Águas que percorrem vários quilómetros na crosta terrestre, sedimentar, e que ascendem depois à superfície a uma temperatura próxima dos 46°C. A natureza mineral da água denuncia uma origem bem carbonatada, a que não é alheia a litologia das rochas que proliferam na região, e que conferem um tom amarelo-esbranquiçado à própria construção que domina na cidade, cuja identidade foi considerada como síio Património Mundial da UNESCO (FIGURAS 10A) e B)). Totalmente diferente de Chester. Conhecida como Bath Sandstone, um calcário de grão fino, facto que se deve à presença de oólitos15. Aqueles materiais carbonatados, conhecidos como partículas aloquímicas, arredondadas e de estrutura concêntrica. E que cuja génese reflete ambiente marinho, raso, mas de grande agitação. Para melhor compreensão, temos de invocar o Princípio do Uniformitarismo, de James Hutton, e levar-nos a lugares como as Bahamas ou o Golfo Pérsico, onde se estão a gerar, na atualidade, este tipo de partículas. Imaginamos, então, o ambiente de acumulação destes sedimentos carbonatados e das rochas geradas. Falta só saber a idade destas litologias. Na perspetiva de um estratígrafo, talvez o mais interessante da história. E não é preciso ir muito longe, bastando pensar no nome da cidade, Bath. Precisamente, de onde derivou o termo Bathoniano. O atual terceiro Andar do Jurássico Médio, da tabela cronostratigráfica, que remonta aos cerca de 168 milhões de anos, e cujo estratótipo está definido no perfil de Ravin du Bès, Bas-Auran, no sudeste de França16.

Bath faz parte da história da estratigrafia, tal como o local da nossa próxima paragem. Que alberga a segunda universidade mais antiga da Europa: Oxford. É daqui a origem do termo Oxfordiano, o primeiro Andar do Jurássico Superior, que remonta aos 161 milhões de anos. Um termo introduzido por Alcide d’Orbigny, um paleontólogo francês que batizou muitos dos nomes da cronostratigrafia do Jurássico e Cretácico17. Este último Período, com que terminaremos esta viagem. Voltando a Oxford, a cidade está fundada em terrenos da transição entre o Jurássico Médio e o Superior, através de uma unidade conhecida como Formação Oxford Clay, que além do Oxfordiano engloba também o Andar subjacente, o Calloviano18. Está bem de ver, pelo nome, umas rochas dominantemente argilosas, de cor tendencialmente cinzenta, difíceis de aflorar devido à sua natureza pouco competente aos processos erosivos. Sendo uma cidade pouco dada a relevos, entre os múltiplos colégios de Oxford (FIGURA 11), é difícil discernir um pequeno afloramento. Mas a cidade é ladeada no seu setor mais meridional por uma unidade algo heterogénea, mas dominada por calcários (Corallian Beds), que se sobrepõe, pelo Princípio da Sobreposição, à unidade anterior, e de onde provém alguma da rocha que constituiu a base das construções mais antigas de Oxford. Mais uma vez, e à semelhança de Bath, Oxford também é uma cidade de tons claros, de mel, com muito do património construído à base de rocha calcária, mas de origens bem distintas.

Um exemplo de construção muito curiosa e criteriosa, que inclui os mesmos calcários oolíticos da cidade dos banhos romanos18. Do ponto de vista da estratigrafia, e ao contrário do Bathoniano, o Oxfordiano ainda não tem um estratótipo oficial, ou seja, um lugar no planeta onde exista um marcador inequívoco da base desse Andar e que tenha sido reconhecido pela Comissão Internacional de Estratigrafia. Como o exemplo do Toarciano, em Portugal, o último Andar do Jurássico Inferior, definido desde 2014 em Peniche19. Mais um nome da tabela cronostratigráfica que se deve a Alcide d’Orbigny. Mas, com novos estudos e requisitos, parece que tudo mudou de lugar.

Completa-se o périplo citadino com a cidade de Londres. Segundo a cartografia geológica de Inglaterra, esta desenha uma grande estrutura em sinclinal, com o seu núcleo mais ou menos centrado na sua capital. De facto, a cidade assenta sobre terrenos de idade cenozoica, que cobrem o Cretácico carbonatado. Um Período da história da Terra que ainda não foi avistado nesta viagem, mas que está guardado para o fim. As unidades mais antigas, como as que vimos na Escócia e no norte de Inglaterra ainda estarão a maior profundidade, já que o Princípio da Sobreposição aplica-se em qualquer circunstância. Com a imensa cobertura antrópica, não há muito a fazer em termos de observações geológicas. Por outro lado, o exercício de olhar a pedra dos edifícios históricos, realizado nas últimas cidades, é aqui uma tarefa mais trabalhosa, a nível de um Sherlock Holmes. Estando na terra dele, pois só mesmo com uma pesquisa apurada, algo que seria um trabalho para toda uma vida. É que devido à geologia de Londres, as “pedras” das diversas construções terão vindo de muito longe, a começar nos travertinos dos edifícios mais recentes. Aqui, nas margens do Tamisa, sobejam rochas ditas “moles”, como arenitos, argilitos e outras litologias afins. Sem uma visão das rochas, já que não existindo construção, a cobertura de vegetação desempenha o resto, a proposta é passar pela pequena colina que ergue o Observatório Real de Greenwich, mesmo a sul do Tamisa e da doca-seca que alberga o icónico Cutty Sark (FIGURA 12A)). Um lugar de referência das referências, pelo número 1 dos meridianos e do referencial de tempo que comanda as nossas vidas (FIGURA 12B)). Além de podermos passar de Ocidente para Oriente e vice-versa, analisando o perfil morfológico, podemos imaginar a estratigrafia do solo que pisamos e que está muito bem explicada na bibliografia20.

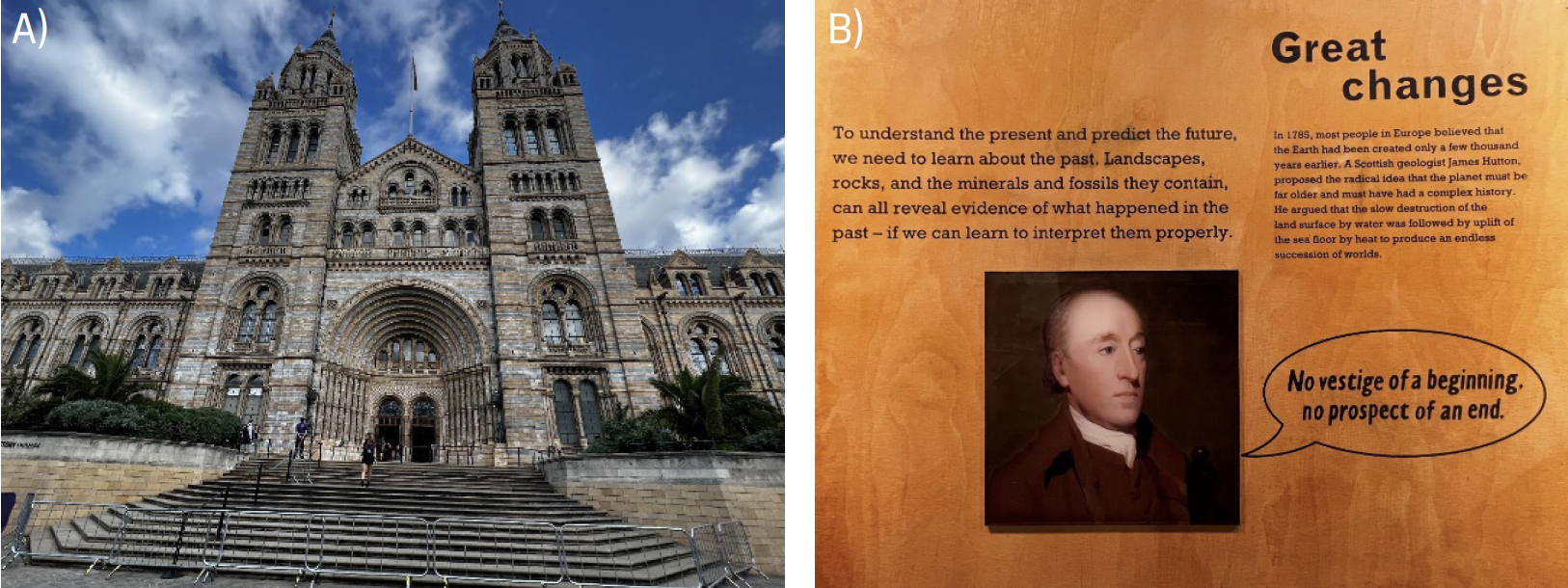

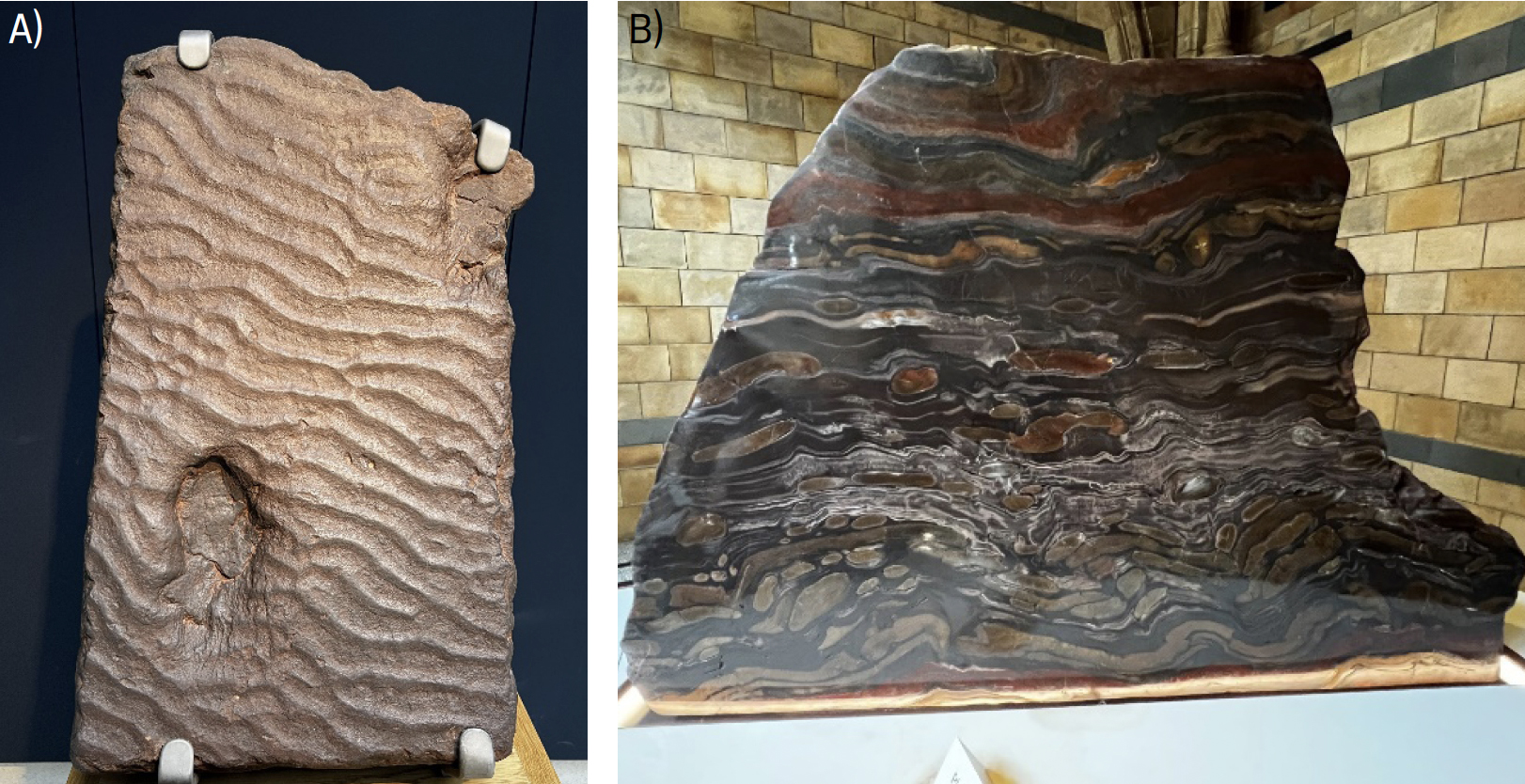

Ainda na city, e à falta de melhor (...), arriscamos uma segunda visita ao Museu de História Natural de Londres (FIGURA 13A)). Algo que estará sempre nos antípodas do enfadonho. Além de poder ampliar a abordagem a qualquer tema das ciências da Terra, a começar na sua história até aos inúmeros impactos societais da geologia, um exercício cada vez mais importante na formação de qualquer cidadão, a visita permite relembrar e apoiar alguma da matéria apresentada nestas linhas. Desde os “pais” da geologia, escoceses (FIGURA 13B)), até aspetos singulares do registo das diversas unidades que fomos observando nas rochas dos afloramentos e dos monumentos por onde passámos. Das centenas de imagens possíveis, em exposição, selecionamos um magnífico exemplar do Triásico da região de Chester, ou seja, do enchimento da Bacia de Cheshire. Naquela fácies siliciclástica de cor vermelha, que caracteriza o património construído da cidade, uma belíssima associação entre marcas de ondulação com umas pegadas de um réptil, designadas de Chirotherium (FIGURA 14A)). Estas últimas, típicas do Triásico, foram sempre um mistério, sendo atualmente assumidas como associadas a Pseudosuchia, um grupo próximo dos primeiros crocodilos21. Uma peça que faria o maior furor em qualquer Museu do planeta.

No entanto, melhor, muito melhor, pelo significado geológico que representa, e pela dificuldade que é dar com algo do género, in situ, só um super pedaço de Ferro Bandado (FIGURA 14B)). Do clássico BIF – Banded Iron Formation. Um marco importantíssimo da história da Terra, em especial da sua atmosfera, nos tempos do final do Arcaico, o segundo dos Éons, em que era apenas anóxica e sulfurosa, e quando o oxigénio libertado através do processo fotossintético, realizado por microrganismos como cianobactérias, permitiu a sua reação com o ferro dissolvido na água do mar e gerar este tipo de depósitos laminados, intercalados com níveis siliciosos. Este pedaço de rocha, que mais parece um afloramento, marca o chamado Great Oxygenation Event, sendo um exemplar da região de Pilbara, na Austrália Ocidental com cerca de 2,6 mil milhões de anos22. Apesar de existirem rochas desta mesma idade na geologia da Grã-Bretanha, tal como o apresentado logo no início desta prosa, as rochas metamórficas do NW da Escócia não permitem contar nada parecido, a não ser a confirmação sobre a complexidade dos processos vigentes nas zonas mais profundas da crosta da Terra. Um upgrade fantástico, só possível de encontrar num dos museus de história natural mais marcantes do planeta.

Está visto que podíamos permanecer eternamente por South Kensignton. Mas a geologia é cá fora, no terreno. A sugestão final é ir até às margens do Canal da Mancha, por aqui designado de English Channel e rever o chalk23. O cré, a sucessão carbonatada de cor branca do Cretácico Superior que aflora, de modo singular, nos dois lados do Canal, em França e Inglaterra. O calcário extremamente puro, de grão muito fino, resultou da acumulação de fósseis de microrganismos planctónicos como o nanoplâncton carbonatado e foraminíferos, típica de um ambiente marinho com algumas centenas de metros de profundidade. O interessante é que estes sedimentos estratificados intercalam-se com níveis, por vezes nodulosos, de cherte. Uma rocha sedimentar de natureza siliciosa, do mesmo tipo das alternâncias acima descritas para o BIF de Pilbara. Mas, no caso de sucessões meso-cenozoicas, a sílica, normalmente acumulada neste tipo de ambientes sedimentares, terá origem biogénica, a partir da dissolução de carapaças siliciosas de microrganismos planctónicos, como as diatomáceas e os radiolários, ou de organismos relativamente mais evoluídos como as esponjas siliciosas. Estas últimas, há que reforçar, dos menos evoluídos dos metazoários. Mas o que aqui interessa é mesmo a fonte de tanta sílica, que pode ter estado disponível no momento da deposição. São conhecidas várias teorias explicativas para esta sucessão única no planeta.

Acrescentando-se o aspeto noduloso, associado a processos de boturbação24. Toda esta complexidade de análise está inerente às sucessões esbranquiçadas que bordejam o Canal da Mancha e que mostram um dos seus máximos de perfeição nas Seven Sisters, Eastbourne, em Sussex Oriental. Com mais “quatro irmãs” do que nas Terras Altas... Um lugar que tem sido cenário recorrente de alguns clássicos da 7.ª Arte. Para que não falte rigorosamente nada, ficam aqui plasmados os dois ângulos deste lugar tão carismático (FIGURA 15). E reforçar que os clastos de sílica, normalmente do tamanho do seixo, que se encontram acumulados em toda a franja costeira, mesmo no sopé das arribas com o chalk, dominam a arquitetura dos edifícios mais antigos por este lado do sul de Inglaterra. Tal como acontece na vizinha Normandia, visitada há uns anos atrás1.

E termina aqui esta pequena, mas intensa incursão pela Grã-Bretanha, que nos levou por algumas cidades bem conhecidas do ponto de vista histórico e arquitetónico. O objetivo foi o de perceber a sua geologia em estreita ligação com o seu património construído. Afinal, as rochas estão em todo o lado. E, com isto, chegar à estratigrafia, ao ramo das ciências da Terra que faz a seriação das rochas e das fácies e as coloca no lugar certo, da coluna cronostratigráfica à sua repartição (paleo)geográfica. Ou não estivéssemos num dos lugares do mundo que ajudou a criar e a desenvolver a Geologia e os seus princípios.

Referências

- 1 DUARTE, L. V., O manto branco do Canal da Mancha, Rev. Ciência Elem., V4(2):012. 2016.

- 2 FRIEND, C. & KINNY, P., Reappraisal of the Lewisian Gneiss Complex: Geochronological evidence for its tectonic assembly from disparate terranes in the Proterozoic, Contributions to Mineralogy and Petrology, 142, 2, 198-218. 2001.

- 3 KRABBENDAM, M. & CALLAGHAN, E. A., The Geology of Castle Rock, Johnstone Terrace, Edinburgh, British Geological Survey Commissioned Report, CR/13/031, 27pp., 2013.

- 4 LOTHIAN AND BORDERS GEOCONSERVATION, Around Castle Rock - a Geoheritage walk in Edinburgh, Edinburgh Geological Society, 16 p. 2018.

- 5 DEAN, M. T. et al., A lithostratigraphical framework for the Carboniferous successions of northern Great Britain (Onshore), British Geological Survey Research Report, RR/10/07. 174pp.. 2011.

- 6 MONAGHAN, A. A. et al., An improved chronology for the Arthur’s Seat volcano and Carboniferous magmatism of the Midland Valley of Scotland, Scottish Journal of Geology, 50, 2, 165-172, 2014. DOI: 10.1144/sjg2014-009.

- 7 KENDALL, R. S., The Old Red Sandstone of Britain and Ireland — a review, Proceedings of the Geologists’ Association, 128, 3, 409-421. 2017.

- 8 LAWRENCE, D. J. D. et al., Durham Geodiversity Audit, British Geological Survey, 185 p. 2004.

- 9 DUARTE, L. V. & GARCÍA-RAMOS, J. C., Do Paleozoico dos Picos da Europa ao Jurássico da Costa (Asturiana) dos Dinossauros, Rev. Ciência Elem., V11(4):048. 2023.

- 10 JOHNSON, G. A. L., Biostromes in the Namurian Graet Limestone of Northern England, Palaeontology, 1 (part 2): 147-157. 1958.

- 11 EVANS, D. J. et al., The Permian to Jurassic stratigraphy and structural evolution of the central Cheshire Basin, Journal of the Geological Society, 150, 5, 857–870. 1993.

- 12 NEWELL, A. J., Rifts, rivers and climate recovery: A new model for the Triassic of England, Proceedings of the Geologists’ Association, 129, 352–371. 2018.

- 13 DUARTE, L. V. & SADKI, D., Geologia de Marrocos III - Dos fósseis do Saara aos primórdios da abertura do Atlântico, Rev. Ciência Elem., V9(3):058. 2021.

- 14 DUARTE, L. V. & SILVA, R. L., Lugares Geológicos da Nova Escócia, Rev. Ciência Elem., V9(1):005. 2021.

- 15 TUCKER, M., Bath Stone Rocks, The Bath Magazine, 65. 2019.

- 16 FERNÁNDEZ-LÓPEZ, S. et al., The Global Boundary Stratotype Section and Point (GSSP) for base of the Bathonian Stage (Middle Jurassic), Ravin du Bès Section, SE France, Episodes 32(4): 222-248, 2009.

- 17 ORBIGNY, A. D’, Cours élémentaire de paléontologie et de géologie stratigraphiques, Masson, Paris, v. III, pp. 383-847, 1852.

- 18 GOMEZ-HERAS, M. et al., Oxford stone revisited: causes and consequences of diversity in building limestone used in the historic centre of Oxford, England, Geological Society, London, Special Publications, 333, 101-110. 2010.

- 19 ROCHA, R. B. et al., Base of the Toarcian Stage of the Lower Jurassic defined by the Global Boundary Stratotype Section and Point (GSSP) at the Peniche section (Portugal), VVV, Episodes 39, 460–481. 2016.

- 20 CLEMENTS, D. et al., Greenwich Park Geotrail, London Geodiversity Partnership, 19 p. 2019.

- 21 BOWDEN, A. J. et al., Chirotherium, the Liverpool footprint hunters and their interpretation of the Middle Trias environment, Geological Society, London, Special Publications, 343, 209-228. 2010.

- 22 OLEJARZ, J. et al., The Great Oxygenation Event as a consequence of ecological dynamics modulated by planetary change, Nature Communications, 12: 3985. 2021.

- 23 CLAYTON, C. J., The scientific study of flint and chert, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 43-54. 1986.

- 24 BROMLEY, R. G. & EKDALE, A. A., Trace fossil preservation in flint in the European Chalk, Journal of Paleontology, 58, 298-311. 1984.

Este artigo já foi visualizado 2686 vezes.